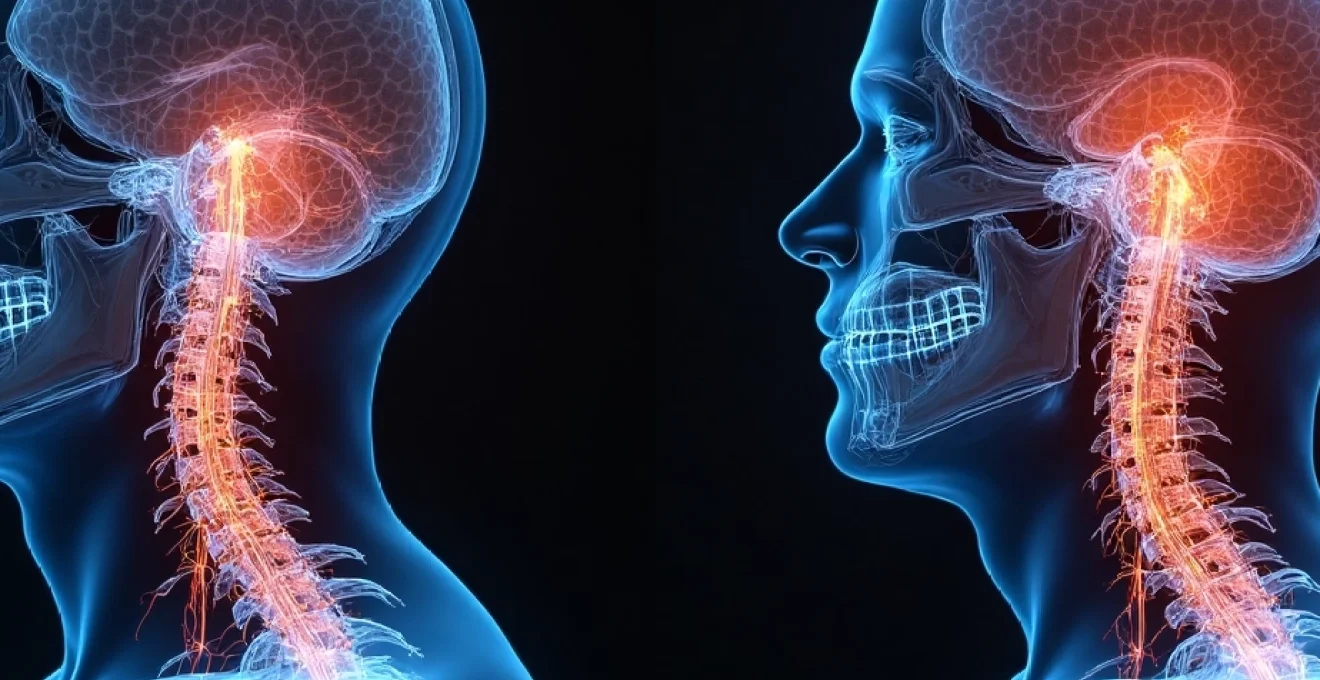

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale représente une avancée majeure dans le diagnostic des pathologies touchant la région du cou. Cette technique d’imagerie non invasive offre une visualisation incomparable des tissus mous, des structures nerveuses et vasculaires, permettant aux médecins d’identifier avec précision les lésions et anomalies souvent invisibles aux autres modalités d’imagerie. Grâce à sa capacité à produire des images en haute résolution dans différents plans, l’IRM cervicale s’impose comme un outil incontournable pour explorer les complexités anatomiques de cette zone cruciale du corps humain.

Principes physiques de l’IRM cervicale

L’IRM cervicale repose sur le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Cette technique exploite les propriétés magnétiques des atomes d’hydrogène présents en abondance dans les tissus biologiques. Lorsque le patient est placé dans le puissant champ magnétique de l’appareil IRM, les protons des atomes d’hydrogène s’alignent. Des ondes radio sont ensuite émises, provoquant une excitation de ces protons. À l’arrêt de cette stimulation, les protons reviennent à leur état initial en émettant un signal qui est capté et analysé pour former les images.

La particularité de l’IRM cervicale réside dans sa capacité à différencier les tissus en fonction de leur teneur en eau et de leurs propriétés magnétiques. Cette sensibilité permet d’obtenir un contraste remarquable entre les différentes structures anatomiques de la région cervicale, y compris les plus fines. Les séquences d’acquisition peuvent être ajustées pour mettre en évidence certains types de tissus ou de pathologies spécifiques, offrant ainsi une flexibilité diagnostique incomparable.

L’absence de rayonnements ionisants constitue un avantage majeur de l’IRM cervicale, la rendant particulièrement adaptée pour les examens répétés ou le suivi à long terme des patients. Cette caractéristique est particulièrement appréciée pour l’exploration des pathologies chroniques de la colonne cervicale, nécessitant souvent un suivi régulier.

Anatomie détaillée visualisée par IRM cervicale

L’IRM cervicale offre une visualisation exceptionnelle des structures anatomiques complexes de la région du cou. Cette technique permet d’examiner en détail les différentes composantes de la colonne cervicale, des tissus mous environnants et des structures vasculo-nerveuses essentielles.

Moelle épinière et racines nerveuses cervicales

L’IRM cervicale excelle dans la visualisation de la moelle épinière et des racines nerveuses qui en émergent. Elle permet d’observer avec précision la structure interne de la moelle, distinguant la substance grise de la substance blanche. Les racines nerveuses cervicales, qui forment le plexus brachial, sont clairement identifiables sur les images, permettant de détecter d’éventuelles compressions ou irritations. Cette capacité est cruciale pour le diagnostic des radiculopathies cervicales, souvent responsables de douleurs et de déficits neurologiques dans les membres supérieurs.

Disques intervertébraux et articulations facettaires

Les disques intervertébraux, essentiels à l’amortissement et à la mobilité de la colonne cervicale, sont particulièrement bien visualisés en IRM. Cette technique permet d’évaluer leur état d’hydratation, leur hauteur et leur intégrité structurelle. Les hernies discales, fréquentes dans la région cervicale, sont ainsi facilement identifiables. Les articulations facettaires, souvent impliquées dans les douleurs cervicales chroniques, sont également bien mises en évidence, permettant de détecter des signes d’arthrose ou d’inflammation.

Muscles cervicaux profonds et ligaments

L’IRM cervicale offre une visualisation détaillée des muscles profonds du cou, tels que les muscles multifides et les muscles suboccipitaux, souvent impliqués dans les cervicalgies chroniques. La qualité des images permet d’évaluer leur trophicité et de détecter d’éventuelles anomalies de signal suggestives d’une atteinte inflammatoire ou dégénérative. Les ligaments, notamment le ligament longitudinal postérieur et le ligament jaune, sont clairement identifiables, permettant de diagnostiquer des pathologies comme l’ossification du ligament longitudinal postérieur.

Vascularisation de la région cervicale

L’IRM cervicale permet d’explorer la vascularisation complexe de cette région, notamment les artères vertébrales et carotides. Grâce à des séquences spécifiques comme l’angiographie par résonance magnétique (ARM), il est possible de visualiser le flux sanguin et de détecter des anomalies telles que des sténoses, des dissections ou des malformations artério-veineuses. Cette capacité est particulièrement précieuse pour l’évaluation des risques d’accident vasculaire cérébral d’origine cervicale.

L’IRM cervicale représente un outil diagnostique inégalé pour l’exploration des pathologies complexes de la région cervicale, offrant une visualisation détaillée des tissus mous et des structures neurovasculaires souvent inaccessibles aux autres modalités d’imagerie.

Protocoles d’acquisition spécifiques pour l’IRM cervicale

L’IRM cervicale nécessite des protocoles d’acquisition adaptés pour optimiser la visualisation des différentes structures anatomiques et pathologiques. Ces protocoles combinent plusieurs séquences, chacune apportant des informations complémentaires pour une analyse complète.

Séquences pondérées T1, T2 et STIR

Les séquences pondérées en T1 et T2 constituent la base de tout examen IRM cervical. La séquence T1 offre une excellente résolution anatomique, permettant de bien différencier les structures et d’évaluer la présence d’éventuelles lésions. La séquence T2, quant à elle, est particulièrement sensible à la présence d’œdème ou d’inflammation, rendant visible les pathologies discales ou médullaires. La séquence STIR (Short Tau Inversion Recovery) est spécifiquement utilisée pour supprimer le signal de la graisse, mettant ainsi en évidence les lésions œdémateuses ou inflammatoires dans les tissus mous.

Imagerie de diffusion et tractographie

L’imagerie de diffusion est une technique avancée qui permet d’évaluer la microstructure des tissus, notamment de la moelle épinière. Elle est particulièrement utile pour détecter précocement des lésions ischémiques ou inflammatoires. La tractographie, dérivée de l’imagerie de diffusion, permet de visualiser les faisceaux de fibres nerveuses de la moelle épinière, offrant des informations précieuses sur l’intégrité des voies neurologiques. Cette technique est de plus en plus utilisée pour la planification chirurgicale et le suivi des pathologies médullaires.

Angiographie par résonance magnétique (ARM) cervicale

L’ARM cervicale est une séquence spécialisée permettant de visualiser les vaisseaux sanguins sans injection de produit de contraste. Cette technique est particulièrement utile pour évaluer les artères carotides et vertébrales, détectant les sténoses, les dissections ou les malformations vasculaires. L’ARM peut être réalisée avec ou sans injection de gadolinium, selon les indications cliniques et les préférences du radiologue.

L’utilisation combinée de ces différentes séquences permet une évaluation complète et précise de la région cervicale, adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient et à la pathologie suspectée.

Pathologies cervicales diagnostiquées par IRM

L’IRM cervicale joue un rôle central dans le diagnostic d’une large gamme de pathologies affectant la région du cou. Sa capacité à fournir des images détaillées des tissus mous et des structures nerveuses en fait un outil incontournable pour de nombreuses affections.

Hernie discale et compression radiculaire

La hernie discale cervicale est l’une des pathologies les plus fréquemment diagnostiquées par IRM. Cette technique permet de visualiser avec précision la protrusion du disque intervertébral et son impact sur les structures nerveuses adjacentes. L’IRM montre non seulement la hernie elle-même, mais aussi les signes de compression radiculaire qui en résultent, tels que l’œdème de la racine nerveuse ou les changements de signal dans la moelle épinière. Cette information est cruciale pour guider le traitement, qu’il soit conservateur ou chirurgical.

Tumeurs intra et extra-médullaires

L’IRM cervicale est l’examen de choix pour la détection et la caractérisation des tumeurs affectant la moelle épinière et les structures environnantes. Elle permet de distinguer les tumeurs intramédullaires (comme les astrocytomes ou les épendymomes) des tumeurs extramédullaires (telles que les méningiomes ou les neurinomes). La précision des images aide à déterminer l’extension de la tumeur, son effet sur les structures adjacentes et guide la planification chirurgicale. L’utilisation de séquences avec injection de gadolinium améliore encore la détection et la caractérisation de ces lésions.

Malformations artério-veineuses cervicales

Les malformations artério-veineuses (MAV) cervicales, bien que rares, peuvent être détectées avec une grande précision grâce à l’IRM. L’angiographie par résonance magnétique (ARM) est particulièrement utile pour visualiser ces anomalies vasculaires complexes. Elle permet d’identifier le nidus de la MAV, ses artères nourricières et ses veines de drainage. Cette information est essentielle pour planifier le traitement, qu’il s’agisse d’une embolisation, d’une chirurgie ou d’une radiothérapie stéréotaxique.

L’IRM cervicale s’impose comme un outil diagnostique de premier plan, offrant une visualisation sans précédent des pathologies complexes de la région cervicale et guidant ainsi les décisions thérapeutiques avec une précision remarquable.

Interprétation avancée des images d’IRM cervicale

L’interprétation des images d’IRM cervicale requiert une expertise approfondie et une connaissance détaillée de l’anatomie et des pathologies de cette région. Les radiologues spécialisés utilisent des techniques d’analyse avancées pour extraire le maximum d’informations diagnostiques des images obtenues.

L’une des clés de l’interprétation est la corrélation entre les différentes séquences d’acquisition. Par exemple, une lésion hyperintense en T2 peut être mise en perspective avec son apparence en T1 et en diffusion pour déterminer sa nature (œdème, tumeur, infection). L’analyse morphologique détaillée, combinée à l’évaluation des caractéristiques de signal, permet souvent d’affiner le diagnostic différentiel.

Les logiciels de post-traitement jouent un rôle croissant dans l’interprétation avancée des IRM cervicales. Ils permettent des reconstructions multiplanaires, des mesures précises des structures anatomiques et des analyses quantitatives du signal. La tractographie, par exemple, offre une visualisation tridimensionnelle des faisceaux de fibres nerveuses, aidant à évaluer l’intégrité de la moelle épinière et des racines nerveuses.

L’intelligence artificielle commence également à jouer un rôle dans l’interprétation des IRM cervicales. Des algorithmes de deep learning sont développés pour aider à la détection automatique de lésions et à la quantification des changements pathologiques. Bien que ces outils ne remplacent pas l’expertise du radiologue, ils peuvent améliorer l’efficacité et la précision du diagnostic.

Comparaison de l’IRM cervicale avec d’autres modalités d’imagerie

L’IRM cervicale présente des avantages significatifs par rapport aux autres techniques d’imagerie pour l’exploration de la région du cou. Contrairement à la radiographie conventionnelle, qui ne visualise que les structures osseuses, l’IRM offre une excellente visualisation des tissus mous, des disques intervertébraux et de la moelle épinière. Cette capacité la rend particulièrement précieuse pour le diagnostic des pathologies discales, médullaires et ligamentaires.

Comparée au scanner (tomodensitométrie), l’IRM cervicale présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle n’utilise pas de rayonnements ionisants, ce qui la rend plus sûre pour les examens répétés ou chez les patients jeunes. De plus, l’IRM offre un meilleur contraste des tissus mous, permettant une meilleure détection des lésions subtiles de la moelle épinière ou des racines nerveuses.

Cependant, le scanner reste supérieur pour l’évaluation des structures osseuses fines, comme les foramens intervertébraux ou les uncarthroses. Il est également plus rapide et plus accessible en situation d’urgence. C’est pourquoi, dans certains cas, une approche combinée utilisant à la fois l’IRM et le scanner peut être nécessaire pour une évaluation complète.

L’échographie, bien que limitée dans son champ d’exploration pour la région cervicale profonde, peut compléter l’IRM pour l’évaluation des tissus mous superficiels ou pour guider des interventions comme des infiltrations.

| Modalité d’imagerie | Avantages | Limites |

|---|---|---|

| IRM cervicale | Excellente visualisation des tissus mous, pas de radiation, multiplanaire | Durée d’examen longue, contre-indications (implants métalliques) |

| Scanner | Rapide, bonne visualisation des os, accessible en urgence | Irradiant, contraste limité pour les tissus mous |

| Radiographie |

En conclusion, l’IRM cervicale s’impose comme la modalité d’imagerie de choix pour l’exploration approfondie des pathologies complexes de la région cervicale. Sa capacité inégalée à visualiser les tissus mous, les structures nerveuses et vasculaires en fait un outil diagnostique puissant, guidant les décisions thérapeutiques avec une précision remarquable. Cependant, une approche multimodale, combinant les forces de chaque technique d’imagerie, reste souvent nécessaire pour une évaluation complète et précise des pathologies cervicales.

L’IRM cervicale, par sa précision et sa polyvalence, révolutionne notre compréhension et notre prise en charge des pathologies cervicales complexes, ouvrant la voie à des traitements plus ciblés et efficaces.